春光美如斯,正是读书时!读书是促进教师成长的重要途径之一。教师的精神成长,需要高品位阅读的滋养;教师的专业发展,需要教育名家专著的引领。为进一步丰富教师文化内涵,打造学习型的教师团队,增强教师的文化底蕴,2023年3月15日下午,合肥市大店小学开展“走近名家 遇见智慧”——2023悦读悦好紫藤读书第二期读书分享,数学1组的老师们开展了华应龙《我就是数学》读书分享交流。

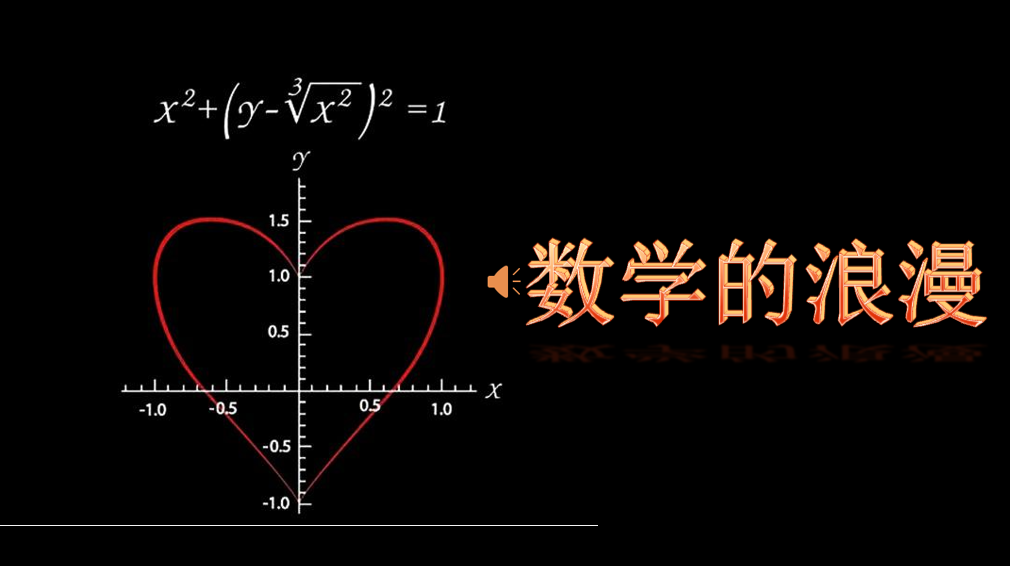

本次活动有两个环节:第一环节是《我就是数学》读书分享;第二环节是《数学的浪漫》诗朗诵。

读书分享环节

数学1组的老师们从好书推荐、作者简介、片段欣赏、读书感悟四个方面向老师们分享了《我就是数学》这本书。华老师出身于农民家庭,对农民有着一种天然的情结,他像农民热爱自己的庄稼那样热爱自己的学生,像农民对长得不好的庄稼从不责怪庄稼而是责怪自己那样,反思课堂的遗憾与自己的关系。

所以他说“能像农民种地那样地教书,真好!”

诗朗诵环节

数学1组的老师们跟随华老师追寻的脚步,寻找数学中的浪漫,声情并茂地为老师们带来诗朗诵《浪漫的数学》,以此诗表达小数人对数学的爱。

读万卷书,在阅读中感受生命的多彩;行万里路,在实践上领略教育的真谛。

让阅读成为一种习惯,以书为灯、逐光而行,让教育一路书香!

《我就是数学》

推荐理由

王仁贤:

全书共有六大部分,即“课前慎思”“课中求索”“课后反思”“听课随想”“评课心语”和“生活感悟”。其中,既有华老师的教,也有他对别人执教的课的评价,既有日常教学实践的反思,也有一些为师的感悟,是一本立体感很强的书。

本书主要关注了四个大方面:关注学生与学习过程,关注教材与教学过程,关注教师素养和教师专业成长,关注工作以外教师的成长和生活。

马新雨:

华应龙,1966年生,江苏南通人,1984年毕业于江苏省如皋师范学校。首批“首都基础教育名家”,著名的数学特级教师,正高级名师,苏派名师等。曾荣获北京市西城区区委政府“突出贡献人才奖”,北京市政府教育成果一等奖,首届全国教育改革创新奖、首届“明远教育奖”。

从教30多年,一直在教学第一线,学习、研究、总结、提升,用数学的眼睛来关注生活,用先进的思想观照课堂,用智慧的实践演绎精彩的人生。华应龙老师一直致力于探索“化错教育”,他致力于探索“人文化”的小学数学教学模式,“尊重、沟通、宽容、欣赏”使他的课堂教学充盈了时代气息,洋溢着浓浓的师生情谊。新课程的春风吹绿了他的课堂,“古为今用”“洋为中用”“做中学”“玩中学”,清新流动的生命力让学生特别爱上他的“疯狂数学”,“化错教学”。

郑洪:

作为数学教师,你必须借助数学这个通道,引导学生去感悟世界的奥秘,而不仅仅是传授数学知识本身。数学好玩,学数学有趣,也就在这里。我没有停留在讲解数学知识上,而是展现了数学文化,展现了我对数学的理解。

“像农民种地那样教书”,这是作者的真切感悟。农民种的庄稼长得不好,从来不责怪庄稼,而是反思自己:土是不是松得适宜,肥是不是施得及时,有没有及时浇水和除虫。因为他知道庄稼始终是无辜的。我们应像农民那样,经常追问自己:学生上课为什么不专心?作业为何总是出错?

阮玖玲:

数学教学主张:数学是玩具,是前人留下来的玩具;数学就是游戏,就是在统一规则下的游戏。别把小学数学说得那么高深,那么玄乎,把小学生给吓住了。孩子们的手很小,抓不下。

关于小学数学教师角色,我认为:教师是组织者,是引导者,是合作者,但更是欣赏者。会欣赏学生,会欣赏乍一看不怎样的学生,会从数学的角度欣赏生活,会欣赏自己。只有从心底里喜欢数学老师。

差错的价值有时并不在于差错本身,而在于师生从中获得新的启迪。学生学习作业本上的“×”号,其实可以看作是加倍努力的“乘号”、作战沙盘上需要攻克的“城堡”、亟待开掘的资源丰富的“矿苗”、此路不通的“路标”……对教师来说,学生的“差错”是机遇,是挑战,更是教育智慧的折射。教师的智慧就是要善于从学生95%错误的解答中发现那仅有的5%的正确的东西,给予热情的肯定,并积极加以引导,让学生一步步推倒那95%的错误。

宋兴华:

一开始,《我就是数学》这独特霸气的书名吸引到了我,而后一个个有趣又让人深思的片段让我深深感到这是一本有温度的书,在字里行间中也读到了华老师的博学多才、乐学善思、风趣幽默,让人怀着更为真切的敬畏之心,希望走近作者、走进课堂。

我认为华老师的成功不仅源于他对数学的一种执着的坚守,更来自他对课堂的一种悉心的守望——“不抛弃、不放弃,要扬弃”的精神!即便上了多次的教学内容,再次执教时,华老师仍会提出“从来如此,便对吗?”“究竟怎么读分数?”等一些问题。华老师用自身的不懈努力,使人惊醒:人师,教育人的追求!好课,不在小技巧,而在大情怀!如果说,华老师精彩的课堂让你流连,温暖的故事让你赞叹,真实的感悟让你共鸣……或许,只是因为——他为数学而来!

我喜欢读这本书,当然也就愿意把此书推荐给大家,正如华老师所说:“觉得能像农民种地那样教书是件很踏实、很幸福、很惬意的事。”