如今不起眼的贝壳,放在古代竟然可以拿来买东西;小小的一张人民币,背后却藏着“千山万水”;原来超市货架上的一串数字,能兑换成那么多不同面额的货币……

对于六小中铁一(2)班的同学们来说,今年的春节注定是与众不同的。在收到长辈给的红包后,除了会有“压岁钱可以不给家长嘛?”的疑问外,项目化学习让同学们对“压岁钱”的奥秘有了些新的探究……接下来,就跟随我们的镜头一起来看看吧!

奥秘一 压岁钱里的“钱”有几种?

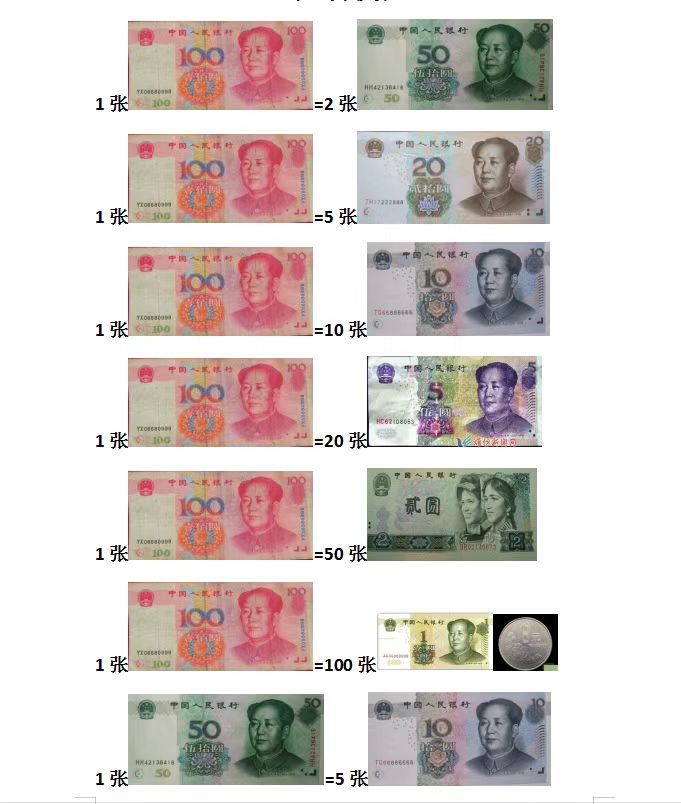

“绿色的是1元,蓝色的是5元……红色的是100元!”“10分钱等于1角钱,10角钱等于1元钱,元是人民币最大的单位。”……同学们通过切身实际的观察和学习,了解了关于人民币面额、种类、单位、基础进率等问题。对“钱”有了初步的认识。

奥秘二 压岁钱里的“钱”从哪来?

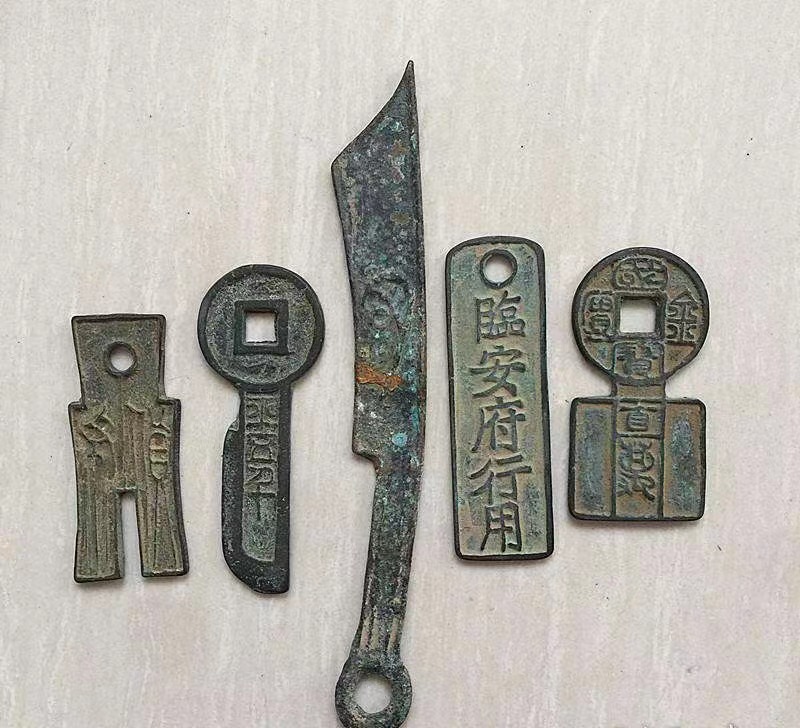

关于“钱是从哪来的?”这个问题,爱刨根问底的同学们甚至追溯到了更遥远的古代,通过网络查找和实地探访,看到了许多关于“钱”过去的样子。金、银、铜、铁,甚至是海边小小的贝壳也曾作为“钱”而被人们广泛使用。

而对于如今我们正在使用的人民币呢,同学们更是通过访查和询问有了更加深入、更加系统化的了解。从纸币正面刻画的人物到背面的山水建筑,从硬币的构造到不同面额硬币上刻着的不同花纹,从人民币的起源到后面一代代人民币不断演变的过程……同学们对“钱”有了更进一步的了解。

奥秘三 压岁钱里的“钱”能干啥?

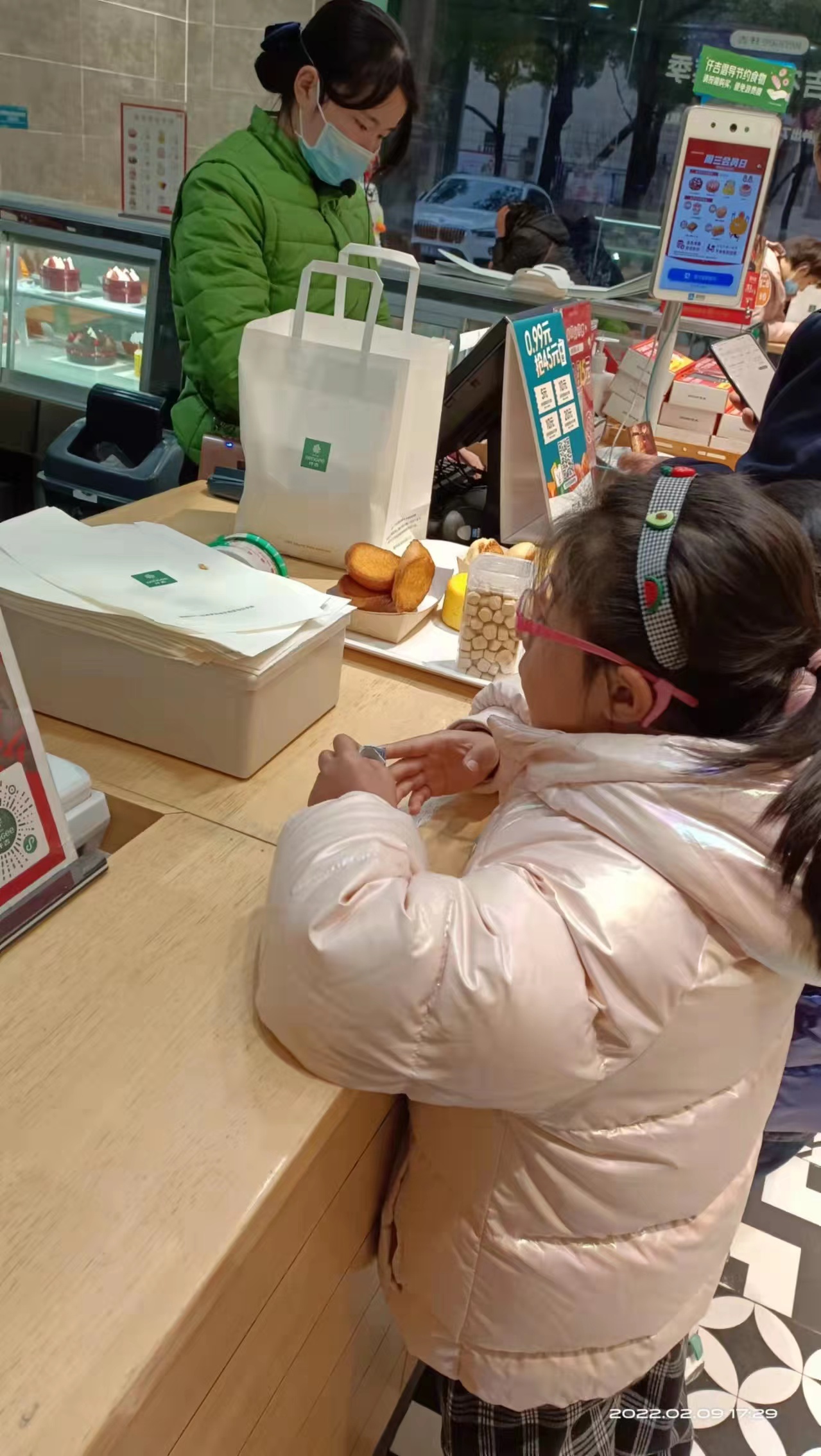

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。爱心小队的同学们在家长的带领下来到了附近的超市商场,进行“采购年货”的团建活动。

“这罐可乐的价格是3.5元,那么就是要付三元五角钱,那我给三张一元纸币和一个五角硬币就正好够买了!”同学们用实践活动来理解“钱”在我们日常生活中发挥的作用。身临其境地了解什么是商品,什么叫作价格。,同学们在“购买年货”的环节里,将学习到的理论知识应用于实际生活中。在小队成员的互帮互助里,同学们对“钱”的用途有了切实的体会。

除了对“钱”本身的知识探究以外,本次项目性学习还着重培养了同学们的动手能力,提高了同学们的独立思考能力和审美能力。在活动的策划、执行以及总结的整个过程中,每位同学都积极参与、分工明确、各司其职。每位同学都能在小队的集体活动中培养良好的团队意识,增强集体荣誉感!

撰稿人:杜金苒爸爸 崔江华

摄影人:家长